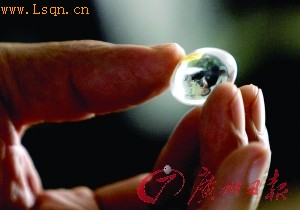

曹操墓出土的“宝珠”(《东方今报》供图)

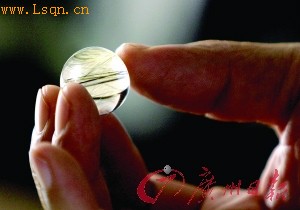

金丝发晶珠

曹操,这位“治世之能臣,乱世之奸雄”(许子将语),以“担当生前事,何计身后评”的雄霸之气,塑造了他辉煌壮丽、毁誉参半、争议重重的人生。因此,坐落在河南省安阳县西高穴村的曹操高陵对国人来说已经不仅仅是一座遗址,更埋藏着期望与好奇,所以从其被发现以来就引起了社会的广泛关注。

或许是一来这座墓穴多次被盗,二来曹操提倡俭葬的原因,高陵1号墓和2号墓出土的随葬品不多。而在这些屈指可数的随葬品中,最引人瞩目的就是那颗媒体报道的“天价翡翠珠”。该“宝珠”先是被鉴定为玻璃种翡翠,价值千万元——关注者惊叹不已;随后,河南省文物考古研究所曹操高陵文物队公开发表声明否认这种说法——关注者懵懵懂懂。

在信息发达、收藏热一浪高过一浪的今天,对考古出土文物做类似于曹操墓“天价翡翠珠”的炒作,不仅整得读者一惊一诧,不知所云,或许还会给考古工作带来某些负面影响——这种以出土实物来研究历史的治学方式竟这等不严谨?所以,笔者觉得不管媒体还是专家,为出土文物下结论时都要严谨,不能信口雌黄,更不能拿它们“当猴耍”。正如亲临考古发掘现场的北京大学考古文博学院教授、博士生导师齐东方先生与笔者聊天时所说:“相信在场的其他考古队员中也没有一个善于鉴定翡翠的宝石学家。至于这颗珠子的材质,只有宝石学家给出结论才合适。再说,那些报道很多不实。”

曹操莫名变身“翡翠发烧友”!

曹操高陵这次重新开挖,央视作了现场实况转播,客观上使得这一考古事件备受海内外瞩目,而其中最吸引人们眼球的则是在曹操墓扰土中发现的那颗“口含宝珠”。

某媒体6月12日的报道称,曹操高陵考古发掘队队长潘伟斌认为这是一颗“翡翠珠”。该媒体如是介绍:“从曹操墓出土的珠子都带有穿孔,只有这个翡翠珠没有任何穿孔,由此推断其他珠子为配饰物上所用,翡翠珠为曹操下葬时口含。”不仅如此,报道还援引在场的某位不知姓名的考古专家的点评说,“翡翠分为玻璃种翡翠和冰糖种翡翠等。其中玻璃种翡翠质地清澈细腻,极少可见石纹路,是翡翠中的极品,而这颗‘翡翠珠’就属此种。”并且说,这是一颗“稀世珍宝”,“曾有专家估计其价值上千万元”。

这一“发现”立即吸引了中国这个以玉文化为国粹的神奇国度里的亿万观众的眼球,世人再次为翠而狂!有人甚至在媒体上说“这颗翠珠的价值使翡翠的历史得到了进一步证实,曹操原来也是翡翠‘发烧友’”。