|

|

|

|

试析“广告场”理论—广告传播研究的中观走向 |

|

时间:2010-12-23 13:03:31 来源:不详

|

|

|

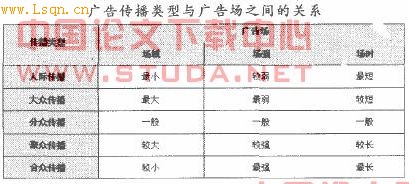

人类的物质交往和精神交往的需要是社会广告产生和发展的原在基础,而广告媒介的技术革新则是广告传播的现实基础,广告场的场域、场时和场强也随着广告媒介的物理属性不同呈现出不同的时代特点。

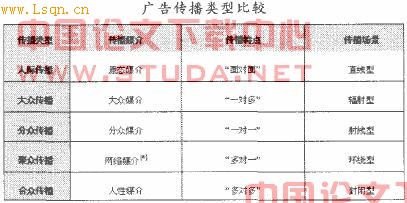

第一种类型是“面对面”的人际传播。广告主体与广告客体处于相同的时空,呈现面对面的“直线型”传播场景。传播媒介技术水平最低,主要以语言、肢体语言、气味、简单的声响器等一些原态媒介为主。在广告的人际传播过程中,广告主与广告对象共同构筑的有限广告场域,广告主与广告对象相互交流的符号及信息较为简单,广告场强较弱,这种广告场随着交换关系的结束,广告场也就会随着新的广告场的出现而减弱,以至于最终消失。

第二种类型是“一对多”的大众传播。随着生产力水平的提高,广告主的生产规模越来越大,因此产生的大规模广告信息传播需求,促使了报纸、广播、电视等大众媒介的产生,广告传播呈现出聚焦性的“辐射型”传播场景,广告媒介作为新生力量使广告主与广告对象发生时空区隔。随着广告媒介内部功能的细化和外部化,广告代理作为新的社会力量使得广告主与广告对象之间的关系进一步分离,广告主与广告对象互动效果最差,传播内容效果也最差。由于大众传播的离散性和无核心化,单个广告场的涵盖范围最为广泛,同时由于广告信息的泛滥性和无序性,广告场的场强相对较弱,也很难维持较长时间的广告效应。

第三种类型是“一对一”的分众传播。随着广告信息的瞬间“爆炸”,目标受众湮没在巨量的信息流中,广告大众传播的风险性越来越大,广告主迫切需要通过最有效的传播手段抓住其核心消费群,VOD、互联网、手机、直投媒介等分众媒介的产生为这种需求有可能成为现实提供了可能性;从传播的有效性意义上讲,广告主与广告对象实现了虚拟的“一对一”的“射线型”传播场景。相对于大众传播,广告场的场域开始缩小,由于广告受众个性化理念的兴起,互动效果和传播效果较好,广告场的时效性也大为增强。

第四种类型是“多对一”的聚众传播。由于大量新型环境媒介的大量涌现和楼宇电视等广告专属媒介的出现,以人为本的广告传播“FOCUS”理念真正得到贯彻实施,再加上广告监管的不断成熟,广告传播也实现了“贴身性”和“宜人性”,广告传播呈现出“环绕型”场景;虽然广告场的场域相对缩小,但广告场的场强得到了增强,广告场的时效性也得到了进一步的延伸,广告传播的效果也得到了优化。

第五种类型是“多对多”的合众传播。随着广告传播理念的精深和广告媒介的人性化,广告对象对广告信息的主动寻求和充分利用使得广告主与广告对象之间的界线也越来越模糊,广告主与广告对象的交流呈现出“封闭型”的传播场景,广告主与广告对象之间的合作和“共赢”成为主要的广告行为,广告传播的主体呈现出多元化和离散化的发展趋势。在这个上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页

|

|

| |

|