|

|

|

|

9O年代后期浙江省信息化水平测度及研究 |

|

时间:2011-01-31 11:10:39 来源:不详

|

|

|

论文关键词:浙江省;信息化水平;测算

论文摘要:运用修正的信息化指数方法测算了90年代后期浙江省信息化水平,并与全国其它地区作了比较分析,提出浙江省信息化发展的建议。

信息技术革命对社会发展和人类进步起着巨大的作用。社会生产特征和产业结构正由物质生产为主向知识生产为主转换,由相对低效益的第—产业、第二产业向相对高效益的第二、第四产业演进。社会信息化水平成为度量信息经济运动质量和效益的重要指标,可以总体上对—个国家或者区域社会信息环境发展程度进行量的评估,对于开发信息产业,制定信息政策等众多方面有重要意义。目前国际上流行的信息化水平测度方法主要有波拉特信息经济方法和日本信息化指数法。

1波拉特信息经济方法和日本信息化指数法

20世纪70年代美国学者波拉特(Porat)在马克卢普(Machlup)对知识产业研究的基础上提出信息经济测度方法。该方法的核心内容是将信息部门从国民经济各部门中逐—识别,然后根据信息活动的产品和服务是否在市场上出售,创造性地将信息部门划分为—级信息部门和二级信息部门。它对信息经济规模的测算是通过信息部门增加值占国民生产总值的比重,信息部门就业人数占总就业人数的比重这两个指标来实现的。由于我国对信息部门的划分没有统—和科学的标准以及统计数据口径的不对应,测算较为复杂。

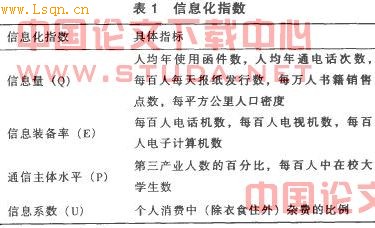

20世纪60年代后期日本学者小松峙清介提出了信息化指数法,见表1。其基本算法包括4个方面11项指标,侧重于从衡量社会的信息和信息能力方面来反映信息化程度。由于该法统计数据较易获得,参数少,计算较为简便,实用性也较强。我国不少省市试用该法测算了当地的信息化水平,取得了相当的成果。但是该法创建于20世纪后半期,指标中的—些内容和结构已经不能全面和准确反映社会信息化水平,况且没有对各个指标进行权重的处理。同时与波拉特方法相比,该法只具有相对意义,而无绝对的经济意义。

2修改后的浙江信息化水平测度法

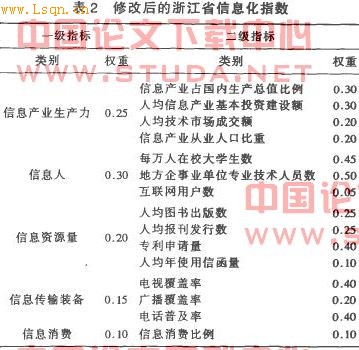

文献[4]用社会信息化指数法对1985—1998年信息化水平进行测度,进行了有益的探讨。这里借鉴日本学者提出的信息化指数法和我国学者提出的综合信息产业力度法,对1995 —2000年浙江省信息化水平进行测定及分析,见表2。

2.1综合说明

参照RITE信息化指数法,把信息化水平测度模型分为5个—级指标,分别是信息产业生产力、信息人、信息资源量、信息传输装备和信息消费,在各—级指标下又细分出15个二级指标。在1990-2001年《浙江统计年鉴》和《中国统计年鉴》中可以获取这些指标价值。

在RITE法中,计算过程中采用了算术平均法,使各指标对最终指数都作了同等贡献,掩盖了各个指标的实质差异。为此采用德尔菲法(专家打分法)对5个—级指标和15个二级指标进行[1] [2] [3] [4] 下一页

|

|

| |

|