|

|

|

|

自然灾害、制度缺失与传统农业社会中的“田地陷阱” |

|

时间:2009-8-8 16:36:06 来源:不详

|

|

|

题过于简单化了。因为面对上 述山西地区人口流亡的复杂状况,如果我们单纯用田赋过高或不断加重的理论来解释,便会 遇到难以回避的尴尬与困惑。

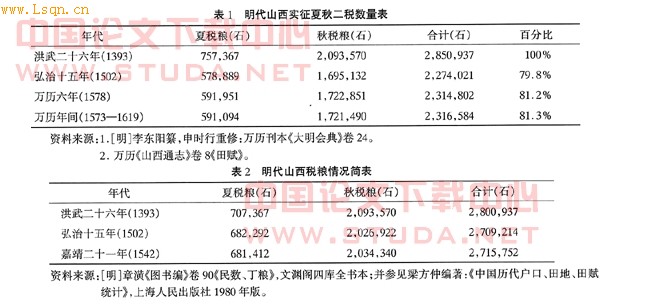

首先,众所周知,明朝建立以后,朝廷长期推行田赋定额制度,而且额度长期不变,即通常 所称的“铁板税”。如《皇明世法录》载称:“明初,定官民田赋:凡官田亩税五升三合 五勺,民田三升三合五勺。”就山西地区而言,情况也是如此。如《学海类编•晋录》载云 :“山西土田三十六万八千三十九顷二十七亩零,夏、秋二税二百七十二万四千二十二石。 ”[7]第318页注文引有明一代山西省的赋税征收数量并没有很明显的增长,甚至出 现了较明显的下降,正所谓“有减无增”。如果最初山西全省范围内田赋额度制定普遍存在 着过高的缺陷,超越了民户的支付能力,那么,田赋制度实施之始,理应引发山西全境绝大 部分农民的全面抵制与逃亡。事实上,并非如此。

其次,根据现代学者的考订,明代第一次全国性田赋加派是在正德九年(1506)十二月,当 时为建筑乾清宫,“加天下赋一百万两”。[4]卷16据《明实录》记载,这次加派 主要在浙江等省与南北直隶,并没有提及山西。[8]卷119况且,此时已是在正 统元年逃民占籍令出台的70年之后。也就是说,在全国性田赋开始增加之前,山西灾荒性移 民潮早已成汹涌不可阻挡之态势,与加派田赋并没有什么对应关系。《明史•食货志》指出 :“嘉靖三十(1551)年,京、边岁用至五百九十五万。户部尚书孙应奎乃议于南畿、浙 江等州县增赋百二十万。加派于是始。”据此可知,当时施行的加派主要集中于江浙地区, 并没有包括北方地区。臭名昭著的明末“三大饷”(即辽饷、剿饷、练饷)最早也始于万历 四十六年(1618),而此时离明朝灭亡也只有20余年了。可以说,在明朝大部分时间里, 并没有出现田赋额度大幅增加的情况。山西地区也没有单独增加田赋摊派的权限与可能。因 此,将山西农民逃亡现象完全归结为田赋额度过高或不堪加派,显然是站不住脚的。

同样,自然灾害肯定也不能成为解析“田地陷阱”现象出现以及日益严重的惟一决定性因素 ,因为灾害的结束,并没有意味着广大农民苦难的终结。因而在灾害结束后,也没有屡屡出 现大批流民全数回到故乡,重新认种土地的可喜景象。就笔者的研究所得而言,真实的状况 与良好的愿望背道而驰,流民重返故土的比率十分有限,且复业流民再次流亡的可能性远远 超出其他民户。可以说,造成户口大量逃亡,农民视土地为“陷阱”现象日益严重的自然与 社会背景是相当复杂的,自然灾害与田赋制度都难逃其咎。然而,孤立的、静态的原因分析 ,无论是“灾荒论”、还是“重赋论(田赋征收额度过度及增加过快)”,都不可能给出满 意的答案,因为社会环境处于不断的变化之中。而各种主客观因素的作用又往往是交织在一 起的。离开对不断变化中的、真实的农民生存环境的考察,离开对交织作用的各种主客观因 素的综合分析,我们的研究恐怕难得要领。笔者认为:深入解析“田地陷阱”现象的关键在 于全面而深刻地认识传统时代承种土地的民户承受着怎样的风险与压力,而当时的田赋制度 在变化了的社会环境中(特别是自然灾害降临时)发生了变异。只有当农民们无法承受因承 种土地而带来的种种风险与压力时,而官府与其他社会共同体又不能给予他们足够的帮助时 ,他们才会选择放弃与远走,被迫性地、永久性地走上逃避之路。因此,剖析农民逃亡及“ 田地陷阱”问题之时,理应更全面、更深入地观察传统农业生产真实的运行过程以及封建田 赋制度实施中的变异特征,唯其如此,才能梳理出更为妥帖、更为严密的结论。

二、 传统农业生产的高风险性与灾害应对中的制度缺失

笔者以为:以明代山西地区为例,传统农业社会“土地陷阱”问题日趋严重与农民大量逃亡 现象的出现,正是传统农业生产中的高风险性、定额田赋制度的缺陷,以及官僚体制在灾荒 应对中的失德与失策等诸种因素交互作用的结果。

首先,自然灾害发生的频繁性与严重破坏性,充分证明了传统农业生产的高风险与低收益。 今天,人们都普遍接受了“风险社会”的理念,即充分承认现代社会所面临的种种风险及潜 在的危机。其实,中国传统农业社会何尝不是一个“风险社会”呢?农业生产是传统农业社 会存在与延续的基础,与近现代工业生产相比,传统农业生产的高风险性是显而易见的。农 业生产的最突出的特征即表现在“靠天吃饭”,也就是农业生产收益在很大程度上取决于天 气状况,在水利灌溉系统不甚发达的地区,更是如此。频繁而无法回避的自然灾害与抗灾能 力的孱弱,都昭示着农业生产的巨大风险。在中国灾害史上,明清时代以灾害频发著称,被 称为“明清宇宙期”,而山西地区又是“十年九灾”的多灾害区域,其灾害发生之频率与破 坏程度在北部中国是相当突出的。山西地区传统农业生产的风险性无疑是极大的,完全可作 为北方农业区的典型。而自然灾害的发生,无疑意味着将潜在的风险已转化成为现实的灾难 与困境。

其次,从灾害风险的角度来审察封建田赋制度,我们不难发现,定额田赋制度的产生,又是 建立在一种风险性极强的假设之下,即拥有土地,就可以拥有收成。换言之,封建政体与广 大农民关于田赋的约定,是建立在一种拥有田地与拥有收成之间必然因果关系的假设之上, 但在事实上,“拥有田地”与“拥有收成”是两个完全不能等同的概念,严重自然灾害的发 生便无情摧毁了这种假设:农民在拥有土地的情况下,劳作一年,竟然颗粒无收,进而粮食 缺乏,无法生存。而定额田赋制度却无视这种严重风险,还是将田地与田赋二者直接等同起 来,并作为制度成立及强行推行的基础。其中,根本没有考虑到农业生产的巨大风险性,以 及提出相应的补救条款,即在发生自然灾害,粮食减产乃至绝收的情况下官府应采取的相应 对策等等。这也就构成了传统定额田赋制度在灾荒应对时致命的缺陷。

其三,这也是笔者在本文中想要特别强调的一点,即促成“田地陷阱”问题日趋严重最关键 的因素,不仅仅在于中国传统业生产的高风险性与田赋制度的先天缺陷,更突出地反映在自 然灾害到来之时,即风险已转变为现实的灾难时,各级官僚机构非但缺乏较完善的防灾减灾 措施,而且还刻意维护有缺陷的田赋制度,力求最大限度地转嫁自然灾害带来的物质损失。 这种作法无异于将自然灾害与缺失扩展为无限的现实的灾难。其所带来的危害性与杀伤力是 极其可怕的,也就是人们常说的“苛政猛于虎”。广大灾民由此蒙受来自自然与社会的双重 威胁,安居乐业至此便成为无法企及的幻想。关于这一点,笔者还想从几个方面对此进行较 详细的解析。

1. 灾荒勘核制度对救灾工作极为不利。通常,免除定额田赋,在封建时代只是最高统治 者——皇帝的特权,其他各级官吏只有申报、核查及公布、实施的权力,否则,官吏未经申 报、核准就擅自放粮或免赋,那是一种严格禁止的“市恩(即邀买民心)”之举。这是封建 时代田赋制度与赈济制度的一个根本性特征,这种做法对于灾荒应对工作起到了显著的阻碍 作用。在文献记载中,我们似乎屡屡发现灾后蠲免田赋的记载,其实,在现实的灾害发生后 ,想要得到最高统治者蠲免田赋的谕旨,并非轻而易举之事。如在自然灾害发生后,明朝官 府应对的程式有以下几个重要步骤:首先是“启请”,当地官吏向中央朝廷上奏汇报灾情; 其次是“复核”,京中各部收到疏陈后,派官吏到灾区进行勘验灾情程度;第三,勘灾官吏 回京,向部臣汇报勘验情况;最后才是由部臣向皇帝启请,下诏蠲免灾区的税粮。有些地区 距离京师路途遥远,往返之间,很容易错过了救灾时机。如洪武二十六年(1393),朱元 璋谕示户部官员时提到:“岁荒民饥,必待奏请,道途往返,动经数月,民之饥死者多矣。 自今遇岁饥,先贷后闻,著为令。”[9]卷54引《大训记》尽管我们也发现了一些 明代皇帝要求简化这些程序的谕令,但在实际中,这套程式是不会被轻易破除的。又如永乐 二十年(1422),户部奏告直隶开州等处发生饥馑,成祖朱棣感叹道:“有司必至饥民嗷 嗷,始达于朝。又待命下,始振之。馁死者已不逮矣。其令:自后遇灾,先振后闻。” [9]卷54引《皇明世法录》其实,灾荒奏报制度并未因此而改变。又据《明史•邱宏传 》记载,成化六年(1470),山东、河南等地发生旱灾,给事中邱宏请赈济,他在上言中 指出:“四方告灾,部臣拘成例,必覆实始免。上虽蠲租,下鲜实惠,请自今遇灾,抚、按 官勘实,即与蠲除。”同样,邱宏的奏言也不可能从根本上改变灾害奏告覆核制度。 同样在成化六年,礼科给事中张宾在讨论荆襄流民的奏疏中,也谈到了灾荒勘实制度的弊端 :“今各处奏报灾伤,户部必覆勘而后停免,勘实之命未报,而征敛之期已急。”[6 ]卷79在地方官员呈报灾情之后,等接到皇帝蠲免诏书之前,田赋征收额度就与常例一样 实施,各 级官吏也须照常催征税粮。这种缺乏人道现象的普遍存在,无疑是定额田赋制度本身的缺陷 造成的,显然不能简单归咎于各级官吏的个人修养与品德。

虽然,高高在上的封建帝王,是皇粮国税减免特权的惟一拥有者,然而,颇值得玩味的是, 即使帝王本人想要随意减免各地税收数量,也是相当困难的。文献记载证明:不少号称“仁 德”的皇帝经常与强调“国用不足”的朝中大臣因为税粮减免问题发生争执。

2. 灾后田赋减免额度十分有限,甚至有名无实。在灾情勘实之后,在多数情况下,明朝 官府悭吝的、有限的减免田赋的规定,不仅根本无法纾解灾民的苦难,甚至可以被解读为丧 失人性的苛政。可以说,这种制度性缺失在很大程度上决定了当时灾荒应对指导思想的实质 。关于灾后田赋减免额度的政策,《明史•食货志》载称:

洪武时,勘灾既实,尽与蠲免。弘治中,始定全灾免七分,自九分灾以下递减。又止免存 留,不及起运,后遂为永例。

这条看起来并不起眼的记载却对于我们认清明代灾后蠲免政策的本质有着至关重要的作用。 据此可知,明朝官府的蠲免标准,参照灾情的程度而定。其中只有洪武时期,可以肯定灾害 被核实之后,是全数蠲免所有田赋。在洪武之后,特别是在弘治年间(1488—1505)出 台正式规定,即使是“十分灾”,即最严重的灾情发生时,最高蠲免额度也只能是七分, 即免除田赋总额的70%,仍然要征收原额的30%。减免额度随着灾情的不同而递减,即九分 灾便只能减六分,还要征收原额的40%;八分灾只能减五分,还要征收原额的50%,以此类 推。更为关键的是,这些减免只能局限在田赋构成中的存留部分,而不能动及起运部分。文 献记载明白无误地表明:这是“永例”,即再不更改的条款。笔者以为:这实际上是明代定 额田赋制度的缺陷与残酷性的最突出的表现之一。

通常,明代税粮的流向可分为起运、存留两大部分。又据《万历会计录》提供的数据,万历 六年(1578)山西夏税约为591 951石小麦,实存留约为443 610石小麦;秋粮约为1 722 85 1石米,实存留998 484石米,夏秋二税合计为2 314 802石,存留合计为1 442 094石。存留 数仅占税粮总数的62.3%[10]卷7。根据明朝弘治以后的规定,灾后减免只能局 限于税 粮的“存留”部分,也就是说,即使地方上遇到最严重的天灾(即“十分灾”),也不能影 响起运部分税粮的征收与运送。而且,随着灾情的不同,减免的份额会不断递减。这种制度 的严酷性与非人道性令当时不少朝中大臣都感到过于严苛。如成化二十一年(1485)正月, 大臣汪奎等人上言:“陕西、山西、河南等处连年水旱,死徙太半,今陕西、山西虽止征 税三分,然其所存之民上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页

|

|

| |

|